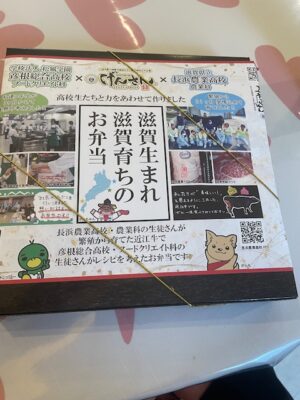

12月中旬に行われたC1コンテストで、

私たちが考案した「日野菜タルタル」が優勝した。

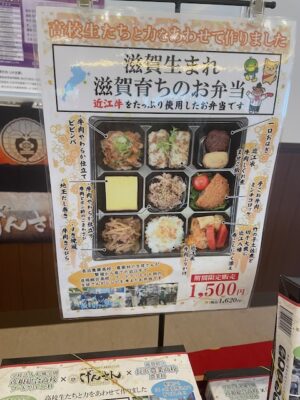

優勝作品には商品化の特典があり、

今日ついに試作品が届いて試食させてもらった。

味は想像以上に仕上がっていて、本当に嬉しかった。

自分たちが考えたものが“商品”として形になるなんて、

どこか不思議で、でも誇らしくて、胸の奥がじんわり熱くなる感覚だった。

しかも、この「日野菜タルタル」が“彦根総合高校ブランド”として販売される。

自分たちの作品が学校の歴史の一部として残ると思うと、

感無量という言葉しか出てこない。

卒業までに試食できたのも、先生方が動いてくださったおかげだと強く感じている。

フードクリエイト科で学んだ3年間のすべてが、

この商品開発につながった。

調理技術だけでなく、考える力、まとめる力、仲間と協力する力…

その積み重ねが形になった瞬間だった。

この経験を糧に、4月からはNEXT STAGEへ。

ここで学んだことを胸に、

次の世界でもしっかり爪痕を残せるように頑張りたい。